Роды вчера и сегодня

История Повивального дела в России

Традиционно детей в семьях было много, и роды, повторявшиеся почти каждый год, воспринимались всеми как самое что ни на есть естественное событие.

Наши предки благодарили Бога за благосклонность в случае благополучного появления на свет ребенка и со смирением встречали его смерть. Родителей успокаивало осознание того, что безгрешный младенец забирается на Небо, и Там, предстоя Престолу Божьему, становится молитвенником за родителей, братьев-сетер и весь свой род.

От периода раннего христианства до нас дошла молитва роженицы: Стану, благословясь, пойду перекрестясь, из избы дверьми, из двора воротами, во чистое поле, во синее море. Есть там у Христа на престоле сидит Пресвятая Матерь Богородица, держит золотые ключи, отмыкает мясные ларцы, отпускает младенца из плоти, из утробы; отпускает младенца из плоти, из горячей крови, чтобы не чуять ни щипоты, ни ломоты, аминь.

Монголо-татарское иго, господствовавшее на Руси более двух столетий (1237 -1480), практически не давало медицине развиваться. Лишь в конце XVI века при Иване Грозном был создан первый государственный орган, управляющий системой здравоохранения, - так называемый Аптекарский приказ.

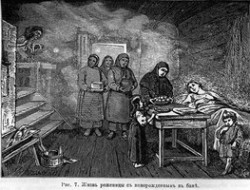

Традиции и Домострой, существовавшие на Руси, сохраняли представление о том, что врачам - мужчинам заниматься акушерством не пристало, и роды обычно принимали повитухи.

Повитухи славились своим умением, основанном на опыте целых поколений. К помощи повитух прибегали вплоть до середины XX века. (Однако в 20-е годы нашего столетия они "почему-то" попали под волну гонений и репрессий).

Мнение о "непричастности " мужчин к родам было во многом преодолено с помощью Петра Великого. В годы его царствования в Россию приехало много западных врачей, чье мнение не рекомендовалось подвергать критике. Был издан специальный указ, обязывавший врачей-иностранцев "повышать квалификацию" российских лекарей. Кроме того, сотни молодых людей смогли получить образование за рубежом.

Вскоре Россия вырастила собственных ученых.

С момента учреждения в первой половине XVIII века Российской Академии наук и Университета можно говорить о создании в России системы учреждений, способствующих развитию медицинского образования и науки. Так начался формироваться медицинский научнообоснованный "мужской" подход к процессу родоразрешения, вытесняя естественно-интуитивное "женское" ведение беременности и родов.

В 1754 г. Павел Захарович Кондоиди - лейб-медик при императрице Елизавете Петровне подал в собрание Правительствующего Сената "Представление о порядочном учреждении бабичьева дела в пользу общества". Проект состоял из 29 пунктов, определявших программу подготовки акушерок, порядок аттестации уже имеющихся повивальных бабок, необходимое их число в обеих столицах, оплату их труда, порядок передачи профессии по наследству и многое другое.

Все "бабки российские и иностранные" должны были, согласно этому "Представлению", пройти в Медицинской Канцелярии квалификационную аттестацию. Те из них, "кои по аттестатам явятся достойны", приводились к Присяге - отчего и звались такие бабки присяжными. Список присяжных бабок, имеющих разрешение на самостоятельную практику, предполагалось подавать в полицию "для народного известия".

Следуя Присяге, каждая повивальная бабка должна была посещать и бедного и богатого; не оставлять роженицу до разрешения от бремени; "употреблять лекарства простые и несложные, безвредные для больной"; выбирать подходящую кормилицу для младенца.

29 апреля 1754 г. Правительствующий Сенат утвердил Представление Медицинской Канцелярии, со всеми его приложениями, издав Указ "О порядочном учреждении бабичьева дела в пользу общества".

Организационные проблемы (отсутствие денег, подготовленных преподавателей и недостаток самих учениц) отодвинули открытие акушерских школ в Москве и Санкт-Петербурге до 1757 года. Они были открыты при Московском военном госпитале и Петербургском сухопутном военном госпитале и имели специальный штат, состоявший из 1 профессора акушерства и 2 акушерок, которым вменялось в обязанность обучать учениц акушерскому делу - брать их с собой на роды в качестве помощниц, а потом, "когда навыкнут", поручать им и самостоятельную практику, но в своем присутствии.

Каждая присяжная бабка должна была иметь по меньшей мере по две ученицы и заботиться о приискании этих учениц. Согласно "Представлению" Кондоиди, в Москве полагалось иметь не более 15, а в Петербурге - не более 10 присяжных бабок. "Лишних" же следовало определять в губернские города - по одной в каждый город, "дабы со временем ими все государство удовольствовать".

Кондоиди хотел, чтобы даже практикующие в тот период бабки некоторое время обучались в акушерской школе. Особыми повестками были собраны на аттестацию все практикующие в столицах повитухи. Их оказалось немного. Так, в Петербурге самостоятельно практикующих было 11, а в Москве - 4. Кроме того, еще одна московская и 3 петербургских бабки могли практиковать под надзором более опытных. Они и стали первыми ученицами в столичных акушерских школах.

Формирование системы родовспоможения - грандиозная и невероятно сложная задача. Конечно, не обошлось без проблем, основной из которых, как водится, оказалась финансовая. Дело в том, что Кондоиди, определяя порядок оплаты акушерских услуг, рассчитывал на сознательность рожениц, которые станут добровольно и с радостью платить деньги в казну - на поддержание столь насущно необходимых обществу акушерских школ.

Но не тут-то было! Роженицы всех сословий попросту перестали приглашать к себе присяжных бабок, довольствуясь услугами простых повитух. Такое положение вещей довело акушерок почти до нищенства. Где уж тут было обучать учениц!

В Сенат было подано новое представление - об отмене обязательного сбора с рожениц. Сенат отменил сбор и выделил из казны ежегодную сумму на поддержание бабичьего дела.

Первым профессором и преподавателем "бабичьего дела" в Москве и вообще в России стал Иоганн Фридрих Эразмус, вызванный Кондоиди из города Пернова (нынешний Пярну). Обучение состояло из теоретического курса и практических занятий. Базой для практических занятий служил анатомический театр Московского военного госпиталя. Первые теоретические лекции проводились на дому у профессоров.

За 20 лет в Московской акушерской школе под руководством Эразмуса (до 1777 г.), было подготовлено 35 повивальных бабок. Эразмус стал автором первого на русском языке учебника повивального дела (1762 год). В Санкт-Петербурге акушерскую школу возглавил Андрей Линдеман. В 1763 г. в медико-хирургических училищах был введен курс акушерства. Было постановлено, что ежегодно 6 подлекарей Петербургского медико-хирургического училища должны ходить к "докторам бабичьего дела", слушать "лекционы" и учиться акушерским операциям.

Несмотря на ограниченность в средствах, акушерские школы при военных госпиталях Москвы и Петербурга принесли несомненную пользу. В 1801 г. Московская акушерская школа была переименована в Повивальный институт. В 1806 г. аналогичный институт был создан при Московском университете. К этому же времени относится появление первых русских образованных врачей-акушеров и оригинальных руководств по акушерству.

Научное становление акушерства и улучшение преподавания "бабичьего дела" в Петербурге произошло благодаря Н.М. Максимовичу-Амбодику (1744-1812), которого справедливо называют "отцом русского акушерства". В 1782 г. он первым из русских врачей получил звание профессора повивального искусства.

Н.М. Максимович-Амбодик первый читал лекции на русском языке, ввел занятия на фантоме и у кровати рожениц, использовал акушерский инструментарий. Им написано первое оригинальное русское руководство по акушерству в шести частях с превосходным атласом "Искусство повивания или наука о бабичьем деле" (1784-1786), которое оставалось лучшим до середины XIX в.

Дальнейшее развитие отечественного родовспоможения связано с трудами Д.И.Левицкого "Руководство к повивальной науке " и Г.И.Кораблева "Курс акушерской науки и женских болезней ".

Ценный вклад в российскую науку в XIX веке внесли А.Я.Крассовский, А.М.Макеев, В.Ф.Снегирев, И.М.Сеченов, К.А.Тимирязев и Н.И.Пирогов.

В 1764 г. по указу Екатерины II в Москве при Университете был открыт Воспитательный дом, в составе которого было организовано первое в Москве специализированное учреждение - Родильный госпиталь. Обучающиеся на кафедре повивального искусства здесь же и практиковали.

В 1770 г. Екатерина II издала предписание об открытии в Санкт-Петербурге воспитательного дома, учредив при нем первый повивальный госпиталь для неимущих родильниц (ныне - Родильный дом № 6 им. проф. В. Ф. Снегирева).

1 октября 1771 г. на Невском проспекте, на месте, где теперь находится Казанский собор, был открыт императорский воспитательный дом с родильным госпиталем на 20 кроватей. С целью регламентации деятельности этого учреждения было издано предписание, в котором говорилось - "всех женщин, приходящих для разрешения от бремени, привратнику следует принимать тотчас и ни о чем не спрашивать; если женщина и лица своего не хочет показывать, ей разрешается все сохранять в тайне".

Каждой дозволено было пробыть 1 неделю до родов и две после. Младенец, рожденный в этом отделении, обязательно отдавался в воспитательный дом. Это правило действовало здесь более ста лет. Только с 1882 г. матерям было разрешено брать детей домой.

В 1784 г. в ноябре при госпитале открывается Повивальное училище, в которое были приняты первые 8 учениц. Для преподавания повивального искусства из Германии приглашается проф. Морепгейм с репетитором - акушером Краузе. Из Страсбурга, Вены, Болоньи были выписаны и получены рисунки, фантомы, куклы. Штат родильного госпиталя в то время состоял всего из 6 человек: врача-акушера, повивальной бабки, трех служительниц и одного работника.

В течение 7 лет (1790-1797) заведение возглавлял профессор повивального искусства Нестор Максимович Максимович-Амбодик. В 1797 г. ему удалось добиться специализации по акушерству для студентов Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. С 1797 г. деятельность родильного госпиталя расширяется, количество родов доходит до 200-300 в год. С 1804 г. учреждаются должности еще четырех повивальных бабок, которые несли суточные дежурства по 2 человека и оказывали помощь в родах на дому.

В 1811 г. организуется "Повивальный институт при Императорском воспитательном доме" с 30 местами для воспитанниц и сроком обучения в 4 года. На учебу туда принимали девиц "всякого звания", даже крепостных крестьянок по направлению хозяев-помещиков. После окончания института выпускницы посылались на работу в губернии сроком на 6 лет.

В 1819 г. в связи с переездом госпиталь расширился до 45 кроватей, а число воспитанниц увеличить до 60 человек. Количество родов с 1811 по 1836 г. колебалось в среднем от 410 до 572 в год. За этот период в стенах института было обучено 168 повивальных бабок, которые после окончания специальной подготовки направлялись в различные губернии.

В 1833 г. родильный госпиталь и Повивальный институт были объединены в одно родовспомогательное учреждение. С этого времени оно стало называться "Санкт-Петербургское родовспомогательное заведение". В его состав входили отделения для повивальных воспитанниц (на 40 человек) и крестьянских учениц (на 20 человек). Срок обучения в Повивальном институте был сокращен до 2 лет.

В Положении о родовспомогательном заведении были сформулированы цели этого учреждения, которые предусматривали:

-

прием беременных и рожениц как "законных", так и "незаконных", коим доставляется без всякой платы полное содержание, всякого рода акушерское и врачебное пособие до совершенного их выздоровления;

-

снабжение Государства сведущими и опытными повивальными бабками, которые получают воспитание и полное теоретическое и практическое образование в повивальном искусстве;

-

усовершенствование и распространение родовспомогательной науки.

С каждым годом количество родов продолжало увеличиваться и к 1850 г. превысило тысячу.

В Петербурге существовало еще одно медицинское учреждение, предназначенное для облегчения получения лекарских дипломов детьми иностранцев, проживавшими в России. Это был Калинкинский медико-хирургический институт. Он был организован в 1783 г., преподавание там велось на немецком языке, и только акушерство читалось параллельно на русском и немецком языках. Практику слушатели проходили в родильном отделении Калинкинской больницы на 20 коек, которое являлось по сути первой в России акушерской клиникой.

При царствовании Екатерины II, в 1789 году, был дан Устав повивальным бабкам, по которому к "бабьичему занятию" допускаемы были только испытанные в знаниях и принесшие особую Присягу. Требовались от них также доброе поведение, скромность, неболтливость и трезвость - "дабы во всякое время в состоянии были дело свое исполнять". Важно отметить, что присяжные бабки "недостаточным родильницам" должны были "услуживать безденежно"...

В 1797 г. в Петербурге по инициативе императрицы Марии Федоровны был открыт третий родильный госпиталь. Это было первое в России родовспомогательное и вместе с тем образовательное учреждение - Повивальный институт (ныне Институт акушерства и гинекологии РАМН им. Отта). Он включал в себя родильный госпиталь (или "императорскую родильню") на 20 коек и повивальную школу на 22 воспитанницы при нем. "Родильня" принимала беременных женщин в любое время суток. Родовспоможение и пребывание в стационаре было в основном бесплатным. Повивальное искусство в институте читал Н.М.Максимович-Амбодик.

После смерти Марии Федоровны Николай I Указом от 6 декабря 1828 года объявил Повивальный институт государственным учреждением и согласно желанию усопшей матери назначил его покровительницей великую княгиню Елену Павловну. Учреждение получило название Императорский Институт повивального искусства с родильным госпиталем.

В 1844 году при институте открылся первый в России стационар, в 1845 - начала работу первая в России школа сельских повивальных бабок. В связи с недостатком врачей-акушеров Елена Павловна в сентябре 1872 года разрешила всем желающим врачам совершенствоваться в своей профессии под руководством более опытных коллег. За время ее покровительства в институте прошли усовершенствование 70 врачей.

Повивальный институт стал первым научно-лечебным учреждением, в котором осуществлялось повышение квалификации врачей. В 1893 году директором института стал видный представитель отечественной гинекологии и акушерства Д.О.Отт. При нем резко возросло число слушательниц, развернулись научные исследования, был создан институт врачей-экспертов. Главная цель института кроме призрения больных направлена к развитию акушерского дела в империи путем подготовки сведущих врачей и акушерок.

Оба столичных института - и Императорский Марии Федоровны, и бывший при Воспитательном доме - работали истинно "в пользу общества". Ежегодно направляли они в провинциальные российские города и даже села квалифицированных, медицински образованных повивальных бабок. В самих же столицах присяжная повивальная бабка числилась в штате каждой полицейской части наряду с пожарными, фонарщиками и т.д.

В 1806 году под руководством профессора повивального искусства, лейб-медика Рихтера В.М. при Московском университете был открыт новый Повивальный институт и родильный госпиталь на 3 койки для бедных рожениц (ныне Московское Медучилище № 1 "Павловское"). Целью института было обеспечение Москвы и губерний опытными, искусными и образованными повивальными бабками (в 1820 г. число коек увеличилось до 6).

Школы для акушерок имели различные программы и уставы и носили различные названия:

-

повивальные институты, числом 4 (2 в Петербурге, по одному в Москве и Тифлисе),

-

повивальные школы (обе в Петербурге)

-

школы сельских повивальных бабок (по одной в Петербурге, Москве и Тифлисе).

Кроме того, имелись школы при акушерских клиниках университетских городов и при родильных отделениях городских больниц в гг. Астрахани, Варшаве, Вильно, Вологде, Воронеже, Вятке, Гродно, Каменец-Подольске, Кишиневе, Митаве, Могилеве, Пензе, Самаре, Саратове, Симбирске, Тамбове, Томске, Туле, Харькове, Херсоне, Чернигове и Чите (так называемые центральные, местные и земские школы).

В столичных и Тифлисском повивальных институтах преподавались:

-

необходимые понятия об анатомическом строении и физиологических отправлениях женского тела,

-

учение о постукивании и выслушивании в применении к акушерству,

-

теоретическое и практическое акушерство,

-

болезни новорожденных,

-

гинекологическое исследование, распознавание болезней, уход за больными, производство малых гинекологических операций, кровопускание и оспопрививание,

-

учение о повязках и врачебных средствах, употребляемых в акушерской практике,

-

практическое обучение у постели беременных, рожениц, родильниц, новорожденных младенцев и больных женщин.

Вот с такими знаниями готовились повивальные бабки.

В центральных и местных повивальных школах в губерниях, где нет земских учреждений, преподавание ограничивалось законом Божьим, русским языком, арифметикой и курсом теоретического и практического родовспомогательного искусства. Придавалось большое значение не только опыту, но и морально-нравственным качествам. Бабка должна была быть безупречного поведения.

Как уже отмечалось, согласно "Уставу Повивальным Бабкам", "всякая повивальная Бабка должна быть <...> благонравна, доброго поведения, скромна и, трезва, <...> должна во всякое время, днем или ночью, от кого бы призываема ни была, не взирая на лица, тотчас идти и по прибытии к родильнице поступать ласково и расторопно".

В учебном пособии "Полное руководство к изучению Повивального Искусства" от 1886г., докотора П.И.Добрынина, доцента при "Санкт-Петербургском Родовспомогательном Заведении" указано: "Доверие пациенток и уважение со стороны общества приобретаются точным и неуклонным исполнением своих обязанностей, при чем всегда должно руководствоваться религией, предписанием закона, присягой, правилами преподанной науки и чувствами чести и собственного достоинства".

Оперативное акушерство (посредством хирургического вмешательства) в России также имело национальные особенности. Основными отличительными чертами русского акушерства являлись забота об интересах как матери, так и ее ребенка и высокое сознание ответственности по отношению к судьбе обеих жизней.

Удалось избежать крайностей отдельных европейских акушерских школ (ультраконсервативной венской школы и чрезмерно активной немецкой школы Озиандера) и выработать самостоятельное направление, рассчитанное на максимальное использование физиологических усилий самой женщины в течение акта родов и разумное ограничение оперативных вмешательств размерами действительно необходимого в интересах матери и ребенка.

Отдельные операции (например, рассечение лона, или кесарево сечение) с самого начала не встретили сочувствия со стороны большинства русских докторов-акушеров в силу калечащих результатов этих операций

. В XVIII веке начинают открываться родильные дома (Страсбург,1728; Берлин,1751; Москва,1761; Прага,1770; Петербург,1771; Париж,1797). Родовспомогательные заведения, родильные дома и приюты устраивались для помещения на время родов и послеродового периода беременных из недостаточных классов населения или для предоставления за плату провести роды в обстановке, соответствующей научным требованиям антисептики и асептики. Для первой цели служат различного рода государственные и общественные учреждения, для второй частные Родильные институты и убежища. Родильные отделения устраиваются также при всех повивальных школах и институтах в акушерских университетских клиниках.

В России родильные дома устраиваются городами и земствами отдельно или при общих больницах. И вскоре после их организации врачи встретились с тяжелым, часто смертельным осложнением - "родильной горячкой", т.е. послеродовым сепсисом. Массовые эпидемии этой "горячки" были бичом родильных домов и в первой половине девятнадцатого века. Летальность от послеродового сепсиса колебалась в отдельные периоды восемнадцатого первой половины девятнадцатого века от 10 до 40-80%.

По статистике в начале ХХ века, в процессе родов - в основном, от сепсиса и разрывов матки - ежегодно умирало более 30 000 женщин. Чрезвычайно высокой была также смертность среди детей первого года жизни: на 1000 родившихся умирало в среднем 273 ребенка.

В 19 веке два крупных научных открытия: введение эфира и хлороформа в целях обезболивания и открытие путей распространения инфекции во время и после родов и первых средств борьбы с ней сильнейшим образом отразились на судьбе родовспоможения.

Развитие акушерства пошло по пути все большего внедрения в практику лекарственных и хирургических принципов и методов. Особенно это коснулось операции кесарева сечения, отрицательно влияющей на развитие физиологии и психики ребенка. Опасность сепсиса снизилась во много раз, вследствие чего эта операция нашла широкое распространение в акушерской практике.

И все-таки большинство населения России скептически относилось к практике родильных домов. Как в 1897 г. с печалью говорил на праздновании 100-летия Императорского Клинического повивального института Вел.Кн. Елены Павловны его директор лейб-акушер Дмитрий Оскарович Отт, 98 процентов рожениц в России по-прежнему оставались без всякой акушерской помощи! (Или, другими словами, предпочитали рожать дома).

События Октября 1917 года, перевернувшие всю жизнь России, изменили и систему оказания помощи беременным и роженицам.

Советская власть критически отнеслась к принципам медицинского обслуживания, существовавшим в стране. Прежде всего, сработала типичная для того времени психология отрицания любого, в том числе и положительного опыта прошлого. Традиции, даже хорошие, сознательно отвергались, все начиналось "с чистой доски".

Устав Повивальным Бабкам

-

Всякая повивальная Бабка должна быть в звании своем испытанна, удостоена и присягою обязана; притом благонравна, доброго поведения, скромна и трезва, дабы во всякое время в состоянии была дело свое исполнять.

-

Повивальная Бабка должна во всякое время, днем или ночью, от кого бы призываема ни была, не взирая на лица, тотчас идти и по прибытии к родильнице поступать ласково и расторопно, наблюдая всегда молчаливость, особливо в таких случаях, кои не терпят разглашения.

-

Когда Бабка будет позвана к какой роженице убогой, или низкого состояния, которая или только еще собирается родить, или уже точно мучится, то она не должна, ежели в тоже время потребуется к какой богатой, почетной, или знакомой своей, ни под каким видом, оставя первую, отлучаться, разве, по согласию родящей, другую присяжную и искусную Бабку вместо себя при ней оставить

-

Так же повивальная Бабка не должна оставлять роженицу прежде, нежели роды совершенно кончатся, и мать и дитя приведены в надлежащее спокойствие.

-

Когда Бабка приметит, что роды предстоят тяжелые, то должна или другую искусную Бабку, или повивальной науки Профессора, или подчиненного ему Акушера призвать в совет немедленно, дабы чрез долговременное тщетное ожидание оттоде не терялось время, а чрез то и опасность не увеличилась.

-

Долг бабки есть объяснить Акушеру или Врачу все происходившее и настоящее состояние родящей, и что он по своему благоусмотрению прикажет, то бабка повинна во всей точности исполнять.

-

Когда родится странный, и не обыкновенный урод, то бабка об оном немедленно и обстоятельно рапортовать должна по удобности места, или Медицинской Коллегии, или оной Коллегии Канторе.

-

Когда Родильница, не разрешась от бремени, скончалась не задолго до прибытия бабки, в таком случае должна сия немедленно об оном дать знать Акушеру, либо в близ находящемуся Доктору или Лекарю дабы чрез искусное вскрытие утробы, вынув младенца, сохранить его жизнь, буде возможно.

-

Повивальные Бабки должны иметь при себе Помощниц, но оных без себя к родам не допущать, пока не получать о своем искустве свидетельства.

-

Дабы Помощницы вящшее прилагали к повивальному делу рачение, должна бабка в подаваемом Профессору повивальной науки, или Акушеру, по прошествии каждаго месяца рапорт, показывать их имена, поведение и прилежность.

-

Бабка в ежемесячных рапортах обязана по присяжной должности показывать, при коликих числом родах была сама, или ее помощница, сколько, и какого полу родившияся, были ли из оных мертвые, и были ли трудные роды, требовавшие помощь Акушера.

-

Каждая ученица повивальнаго искуства, должна знать Грамоту; не быть моложе осмьнадцати, ниже старше тридцатя лет.

-

Как скоро ученица по отаменной способности в повивальной науке довольно успеет, и знание свое на испытаниях, и при действительных родах покажет, то, не взирая на кратковременность обучения, будет повивального бабкою удостоена.

-

Бабкам позволяется в сходных данных им при обучении, выписывать для роженицы и новорожденному самые легкие лекарства, как то розмарин, ромашку, миндальное масло, манну, ревенный сироп, коричную воду, также потребное на припарки и для промывательных.

-

В трудных родах не должна бабка отваживаться приступать к операции, а повинна немедленно от определенного на то Акушера, или в отлучке его по законным причинам, от Профессора Повивальной науки потребовать помощи.

-

Бабкам наистрожайше запрещается вступать в лечение от других болезней.

-

Каждая бабка не должна ни по чьей просьбе, приступать к поспешествованию преждевременнаго от беременности разрещения, и повинна о таковом беззаконном намеренни доносить куда следует.

-

Каждая Бабка, усердно и верно звание свое исполняющая, имеет ожидать от Государственной Медицинской Коллегии надлежащаго покровительства; с нерадивою же и предписания, в сем Уставе изображенные, престутившею, поступлено будет по строгости законов.

Из Государственной Медицинской Коллегии в Град Святаго Петра. Сентября 9 дня 1789 года.

ПРИСЯГА ПОВИВАЛЬНЫХЪ БАБОКЪ О ДОЛЖНОСТИ ИХЪ.

Я нижепоименованная обещаюсь и клянусь Всемогущимъ моимъ Богомъ, предъ Святымъ Его Евангелiемъ, въ томъ, что я должность мою, въ которой я по Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА определена, со всякой ревностiю и исправностiю противъ предписаннаго мне порядка данной Инструкцiи исправлять; къ роженицамъ богатымъ и убогимъ, какого-бъ чина и достоинства ни были когда востребована буду, днемъ и ночью, немедленно ходить, всякую возможную прилежность и усердiе имъ оказывать, а ни которую злоумышленнымъ образомъ пропускать, ниже пренебрегать, ежели родины продолжительныя будутъ, къ муке напрасно не склонять и не принуждать, а буду съ терпеливостiю ожидать настоящаго времени, при томъ же бранливыхъ словъ, клятвъ, пьянствъ, непристойныхъ шутокъ, неучтивыхъ речей и прочаго, совершенно удерживаться; къ выкидыванiю младенца дачею проносныхъ и изгонительныхъ лекарствъ, или какимъ либо другимъ образомъ ни съ кемъ и никогда соглашаться не буду, и къ тому себя употреблять ни за что не дамъ, ежели же случится противной и опасной случай у какой либо рожаницы, то не только заблаговременно более градскихъ повивальныхъ бабокъ, но по требованiю нужды доктора и акушера просить и къ тому неотменно востребовать имею. Когда же въ равномърныхъ случаяхъ и къ другимъ роженицамъ призвана буду, то верно и прилежно къ лучшему советовать буду, и ничего что полезно, успешно и способно къ рожденiю быть можетъ, ни отъ какой либо злости, зависти, ненависти, ниже другихъ причинъ ради, скрывать не стану; когда же я употреблена буду къ такой рожанице, о которой или по месту, где находится, или по другимъ обстоятельствамъ, никому ведать не надлежитъ, и о такой рожанице не разглашать мне, и никому не сказывать; ежели же приключится странный и необыкновенный какой уродъ, то того-жъ часа Медицинскому начальству о томъ доносить буду и ежели у которой либо рожаницы имеется какое увечье, или какая иная скорбь, того всего никому объявлять не буду, а совершать буду въ совершенной тайности разве однимъ пользующимъ ту особу доктору или лекарю, и то съ осторожностiю объявлять буду; сверхъ же сего надъ определенными при мне ученицами прилежно смотреть буду, чтобъ были поведенiя тихаго, трезваго, честнаго и благонравнаго житiя; притомъ же накрепко того наблюдать стану, чтобъ оныя ученицы къ ученiю прилежно ходили и отъ себя ихъ со всякою ревностiю и раденiемъ обучать и къ тому побуждать буду, а о неприлежающихъ и непотребныхъ Медицинскому Начальству представлять истину должна; по прошествiи каждаго месяца во Врачебную Управу неотменно должна рапортовать письменно и безъ утайки имена и достоинства рожаницъ, коимъ я въ томъ месяце, служила, и освободились или умерли, а ежели гдъ уведаю, что неосвидетельствованная и неопробованная отъ Медицинскаго Управленiя женщина бабечье дело управляетъ, то тотчасъ о томъ съ точнымъ доказательствомъ доносить не премину своему Начальству. Въ заключенiе-же сей моей клятвы, аще все вышеписанное ненарушимо сохраню, Господь Богъ да поможетъ мне въ семъ и будущемъ веке спасенiемъ и благополучiемъ и въ деле званiя моего успехомъ; буде же что нарушать буду умышленныя, да последуетъ мнъ противная, и въ томъ целую слова и крестъ Спасителя моего. Аминь."

(Собственноручная подпись).

В тексте использованы труды:

"Полное руководство к изучению повивального искусства с изложением кратких правил ухода и пособий при женских болезнях". П.И.Добрынин, СанктПетербург, 1886г.

"Присяжные бабки, что мы знаем о первых ученых акушерках России", Виктор Абашин

"Родильный дом им.проф.Снегирева, 175 лет". Л-д, 1949. Сб. трудов под ред.проф. Шполянского Г.М.

"К истории родовспоможения в Петербурге" Ю.О. Квачевская

"НИИ акушерства и гинекологии РАМН имени Д.О.ОТТА", Т.И. Грекова.

"Родить и возродиться", Етске Спаненд, Эльзе де Хан, Хильда Дайк, Лилет Портман, Афке Хортер, Маргот де Вал, Мириям де Йонг, Хетти Хаген, (Амстердам)

Читайте также:

Жизнь по ту и по эту сторону солнца

Как человек рождается, так живет его страна

Источник: Сайт "Ода родам" - возрождение традиций повивального дела

все записи